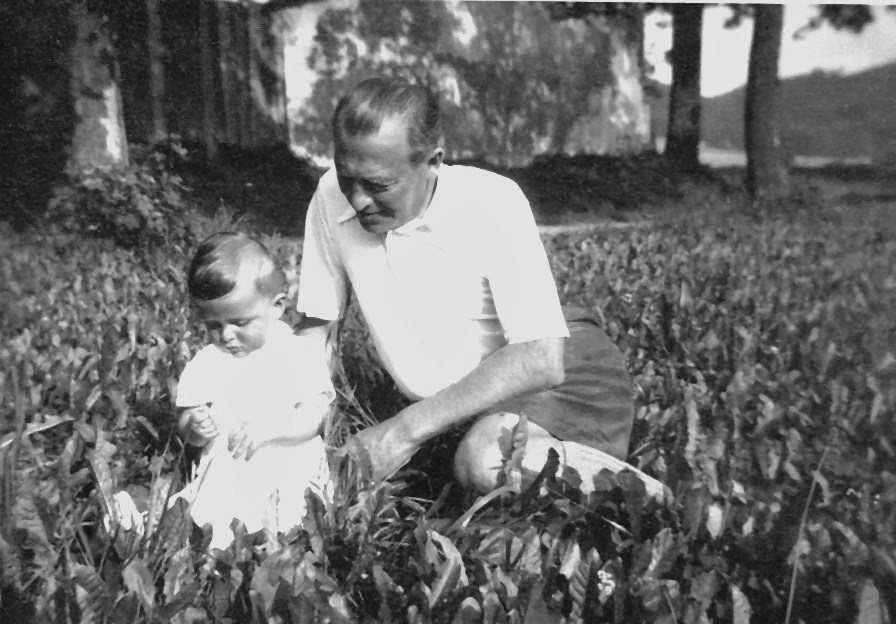

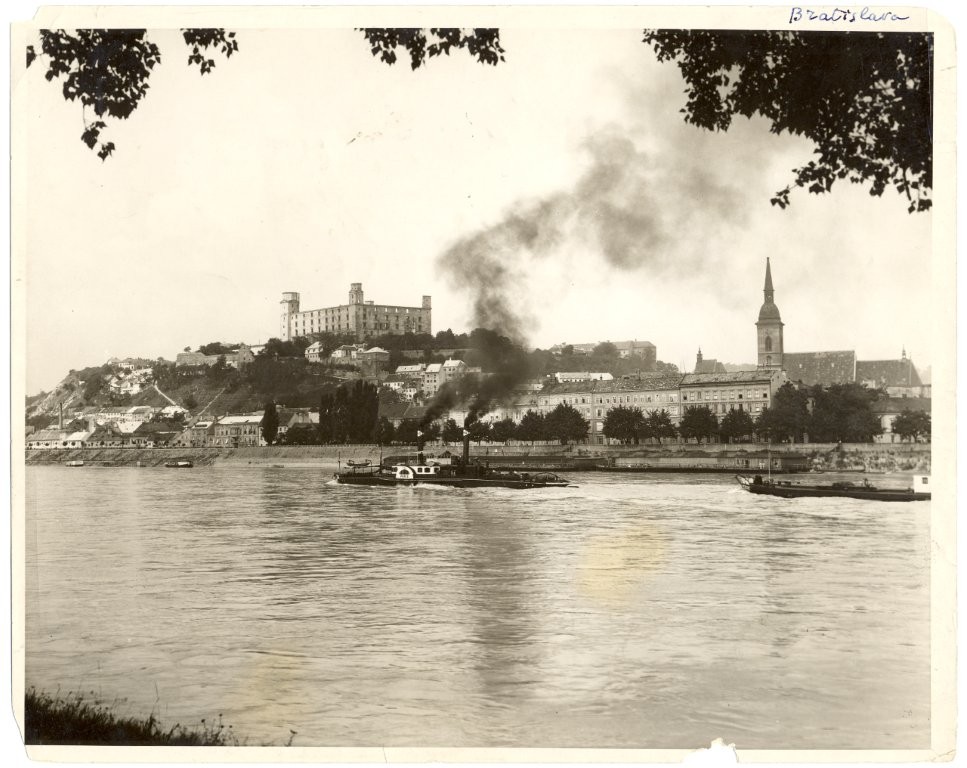

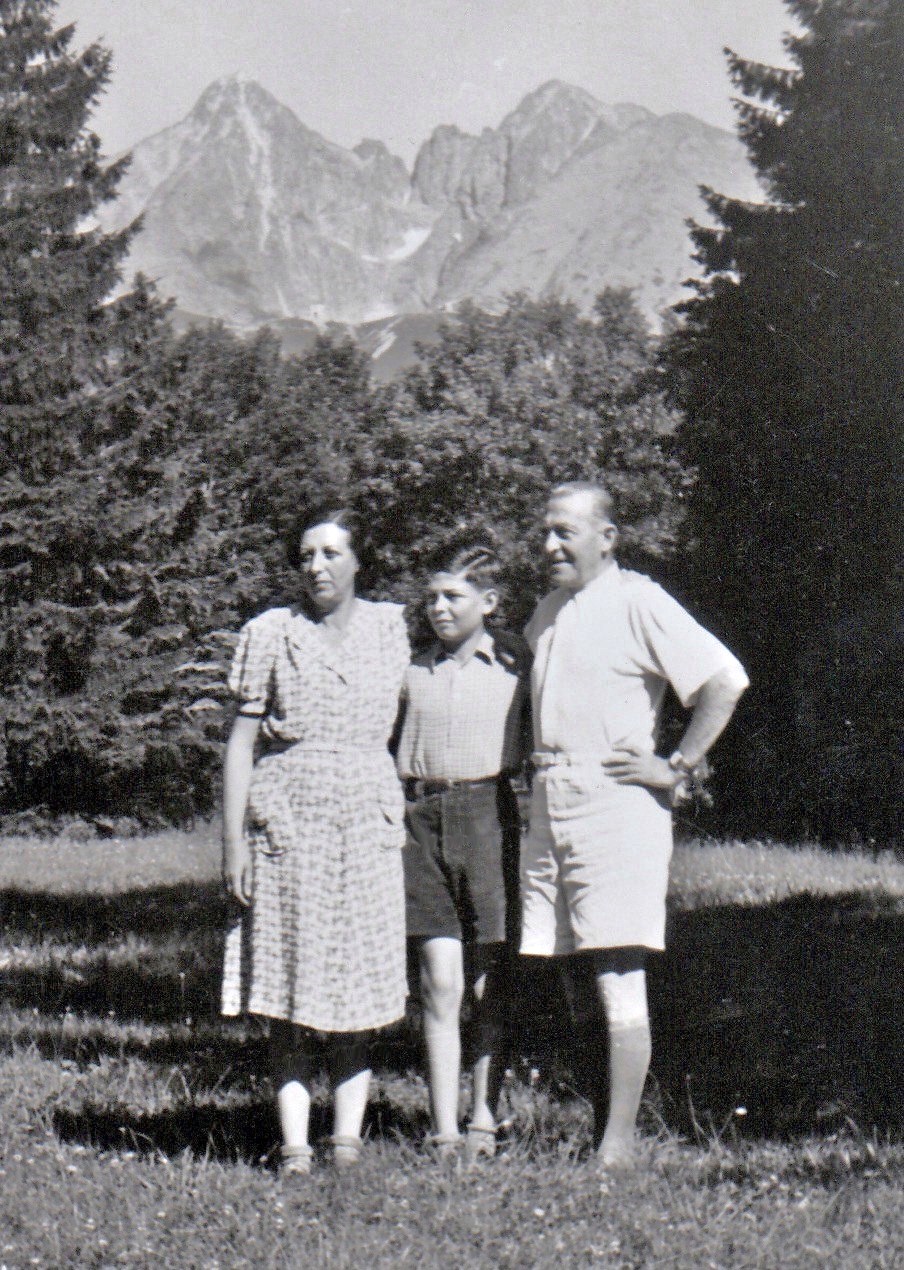

Pavel Taussig wird am 24. Novemebr 1933 in Pressburg (Bratislava) geboren, damals Teil der Tschechoslowakei. Er wächst in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Sein Vater Artur ist Mitbegründer und Direktor einer Kohle- und Holzhandelsfirma. Seine Mutter Jolan, geborene Roth, stammt aus einer kinderreichen Familie und hat, wie viele Frauen zu dieser Zeit, keine Berufsausbildung.

Die Familie lebt kulturell deutsch geprägt, spricht aber auch Tschechisch und Slowakisch. Pavel wächst behütet auf und wird von einem deutschen Kindermädchen betreut. Erst nach seiner Einschulung kommt er in Kontakt mit anderen Kindern.

Pavels Familie im Schatten des Nationalsozialismus

Die politischen Entwicklungen in Europa bereiten seinen Eltern große Sorgen. 1933 kommt Hitler in Deutschland an die Macht. Um ihren Sohn zu schützen, lassen sie Pavel als Baby taufen:

»Da ich einige Monate darauf, im November 1933, geboren wurde, versuchten meine Eltern zu retten, was zu retten war: Sie ließen mich in der Evangelischen Kirche taufen.« [aus: Pavel Taussig: »Ich habe den Todesmarsch überlebt. Erinnerungen und Tagebuch eines Elfjährigen«, herausgegeben von Uwe Neumärker, 1. Auflage, Berlin, 2022. S. 17]

Als 1938 Hitler das Sudetenland in der Tschechoslowakei besetzt und sich die Lage für Juden zuspitzt, entscheiden sich auch Pavels Eltern für den Übertritt zum Protestantismus. Bald darauf wird die »unabhängige« Slowakische Republik gegründet, ein Satellitenstaat Nazideutschlands. Die neue Regierung führt eigene antisemitische Gesetze ein, nach deutschem Vorbild.

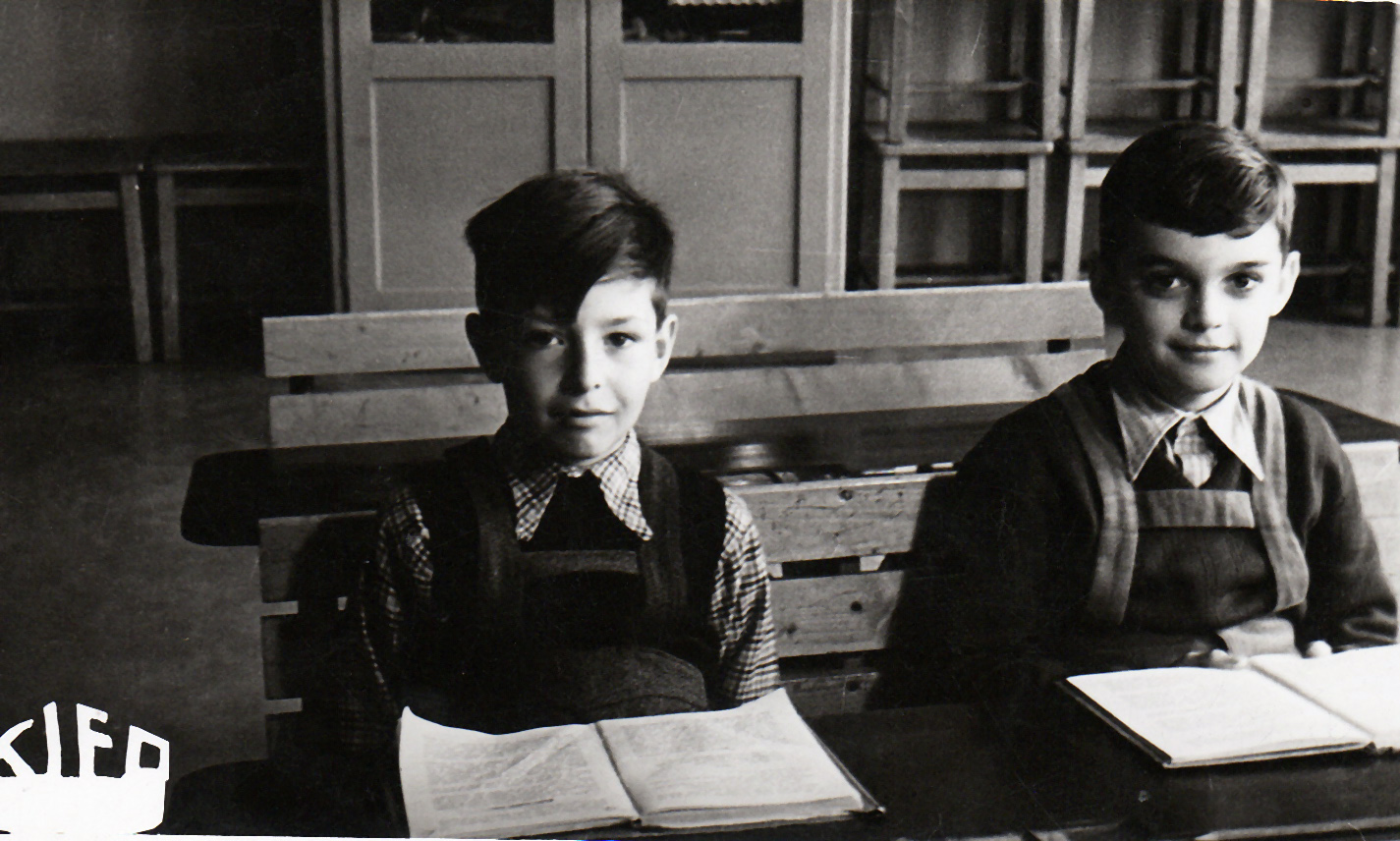

Am 18. April 1939 legt eine Regierungsverordnung fest, wer als »Jude« gilt, und zwar anhand der religiösen Zugehörigkeit. Wer sich davor taufen ließ, erhält einen »Sonderstatus«, denn die Taufe konnte in bestimmten Fällen die Einstufung als »Jude« verhindern. Für Pavel wird ein gefälschter Taufschein ausgestellt, in dem steht, dass seine Eltern schon vor seiner Geburt Protestanten waren. Das ermöglicht ihm den Besuch einer staatlichen Schule. Doch dieser Status bietet nur begrenzten Schutz. Das Geschäft des Vaters wird enteignet (»arisiert«) und die Familie muss mehrmals ihr Zuhause wechseln.

»Die dritte Wohnung mussten wir verlassen, weil sie in einem Stadtteil lag, in dem Juden nicht mehr wohnen durften. An die Wand des vierten Hauses waren ein gelber Stern und eine hasserfüllte Drohung gekritzelt worden, sodass wir es vorzogen, auszuziehen. Schließlich landeten wir in einer Einzimmerwohnung ohne Bad in einem Vorort der Stadt.« [S. 23]

Einige Freunde wandern aus. Auch Pavels Eltern spielen mit dem Gedanken, das Land zu verlassen, und beginnen, Englisch zu lernen. Doch sie zögern, besonders der Vater hat Angst, in seinem Alter in einem fremden Land noch einmal ganz von vorn anfangen zu müssen. Als die Slowakei im März 1939 formal unabhängig wird, will die Familie schließlich nach Großbritannien fliehen. Doch da sich kein Bürge mehr rechtszeitig findet, scheitert der Fluchtversuch und sie sitzen in der Slowakei fest.

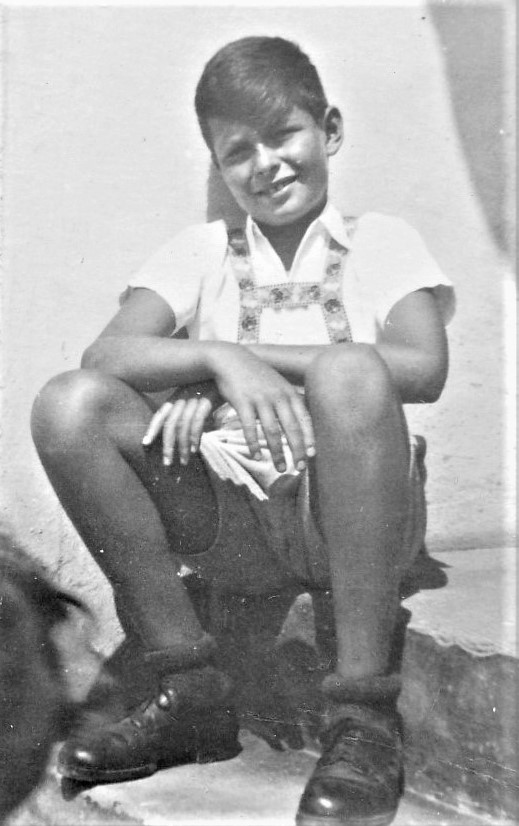

Lange Zeit versteht Pavel nicht, warum seine Eltern sich so viele Sorgen machen und warum sich ihre Lebenssituation immer weiter verschlechtert. Es ist für ihn auch schwer zu begreifen, weshalb viele Verwandte und Bekannte plötzlich »verreist« sind. In Wirklichkeit waren viele von ihnen 1942 deportiert worden. Pavel weiß nämlich lange nichts von seiner jüdischen Herkunft. Seine Eltern verschweigen es ihm – aus Angst, dass es in der Schule bekannt werden könnte.

Als neue Gesetze gegen Juden erlassen werden, erklären sie ihm endlich, dass er jüdisch ist:

»Doch was meine Eltern verkündeten, schockierte mich völlig. Ich fühlte mich verletzt und betrogen. Ich wurde für etwas bestraft, das ich nicht getan hatte. Also mussten meine Eltern mir erklären, dass andere Menschen jüdischer Abstammung genauso unschuldig waren wie wir und dass sie alle der Verfolgung ausgesetzt waren, ohne sich etwas zuschulden kommen zu lassen.« [S. 24]

Obwohl Pavel getauft ist, wissen die Lehrer über seine jüdische Herkunft Bescheid. Auch wenn er in der Schule geduldet wird, spürt er Ausgrenzung und Misstrauen. Der Wechsel an eine neue Schule bringt kurzfristig Besserung. Im Frühjahr 1944 zieht die Familie wegen der zunehmenden Bombenangriffe aus Pressburg aufs Land, in ein Bauernhaus. Damit Pavel weiter zur Schule gehen kann, lebt er bei Verwandten im Nachbardorf. Er gibt sich als Sohn der Köchin aus.

Im August 1944 versuchen slowakische Widerstandskämpfer, das mit Nazideutschland verbündete Regime zu stürzen. Daraufhin beginnen deutsche SS-Einsatzgruppen mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen. Ab sofort bleiben jüdische Familien mit Sonderstatus, wie die Familie Taussig, nicht mehr von Deportationen verschont. Am 26. Oktober 1944 werden Pavel und seine Eltern bei einem Familientreffen verhaftet.

Pavel ist nur zu Besuch bei seinen Eltern, als Uniformierte das Haus stürmen. An dieses schreckliche Ereignis erinnert sich Pavel so:

»Die Männer richteten ihre Pistolen auf uns und verlangten unsere Personalausweise. Wir zeigten sie alle vor. Einer der Männer sammelte sie ein, zerriss sie und warf sie auf den Tisch. Dann schrie er: ›Juden!‹ Jetzt konnten wir nichts mehr tun. « [S. 29]

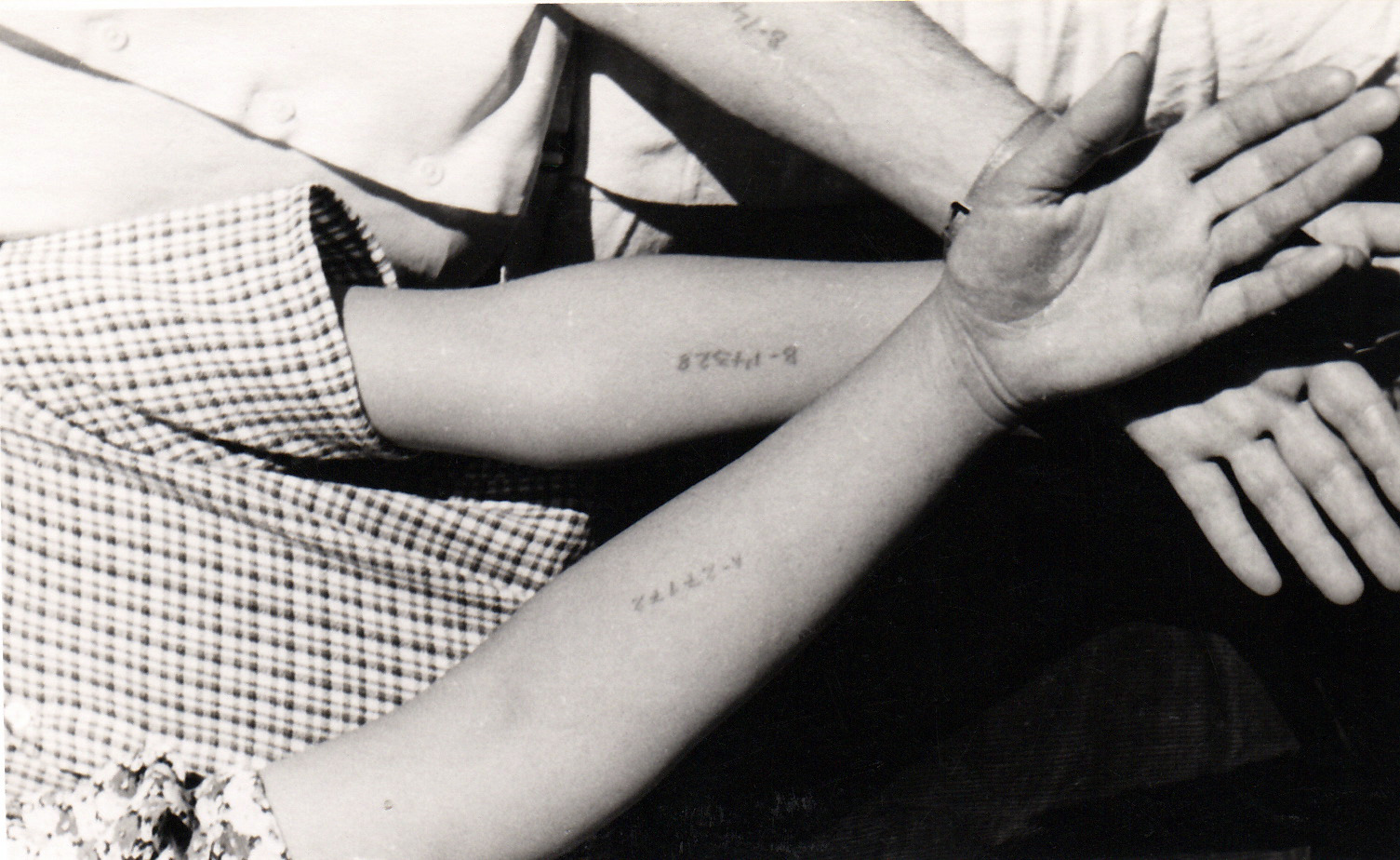

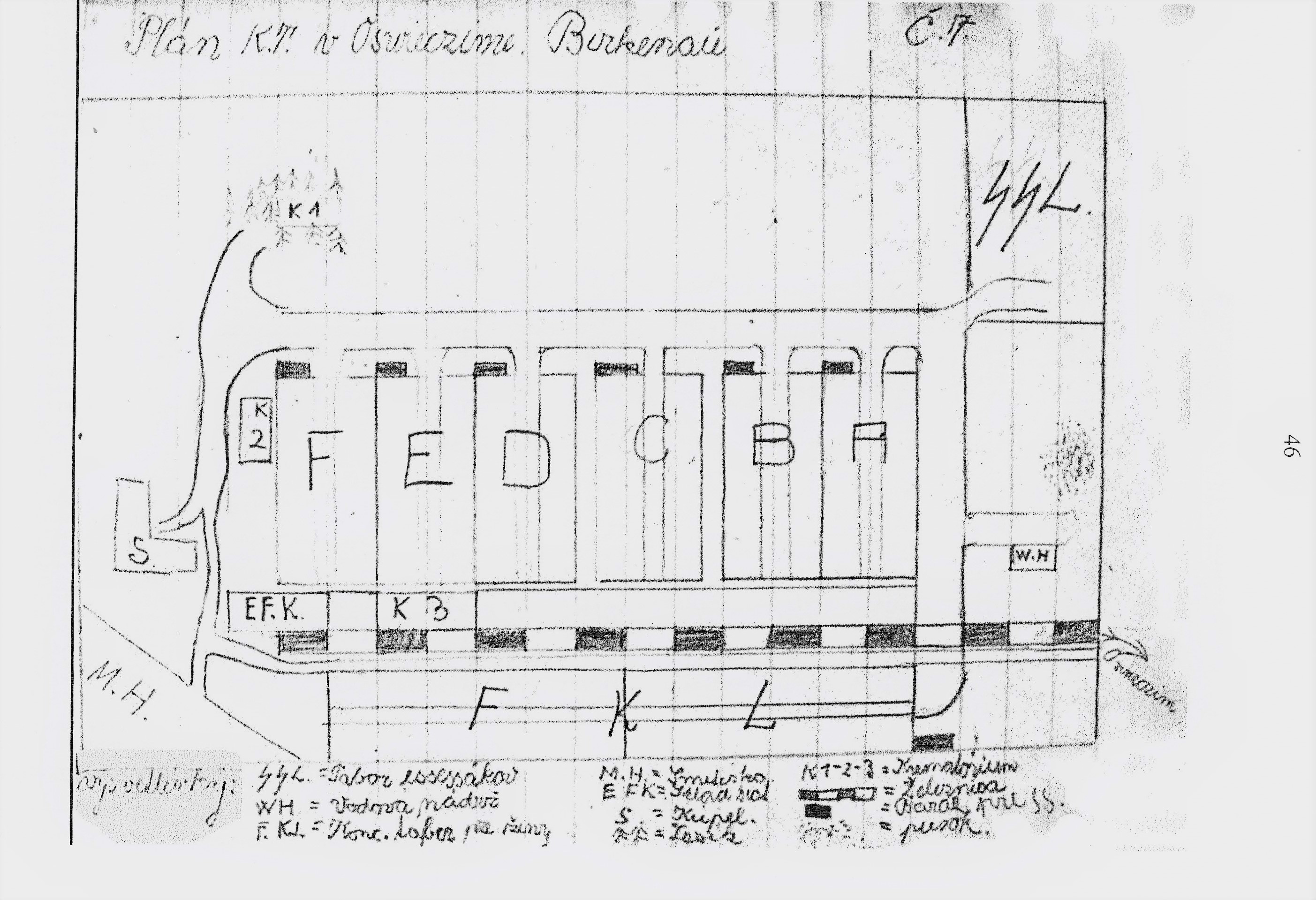

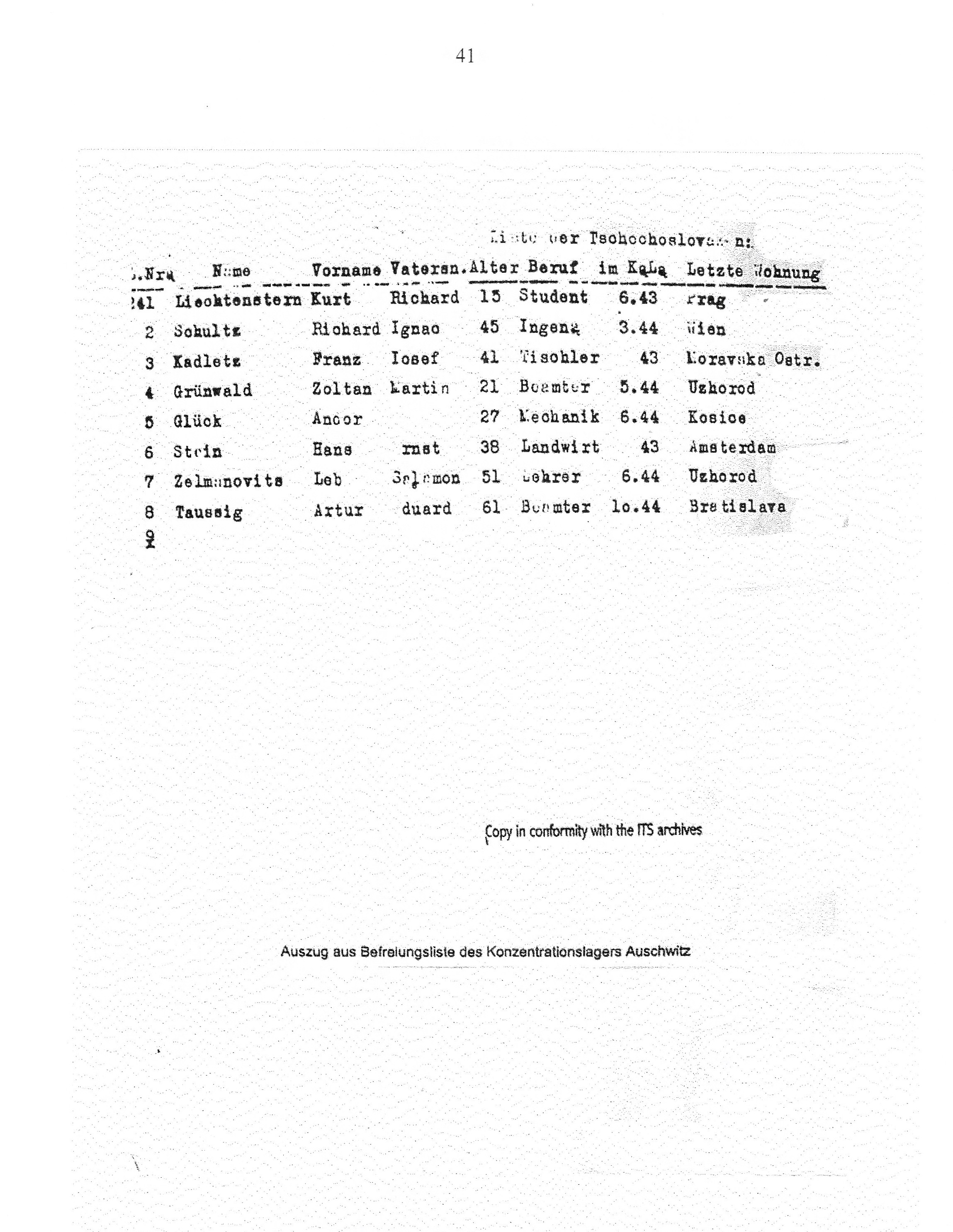

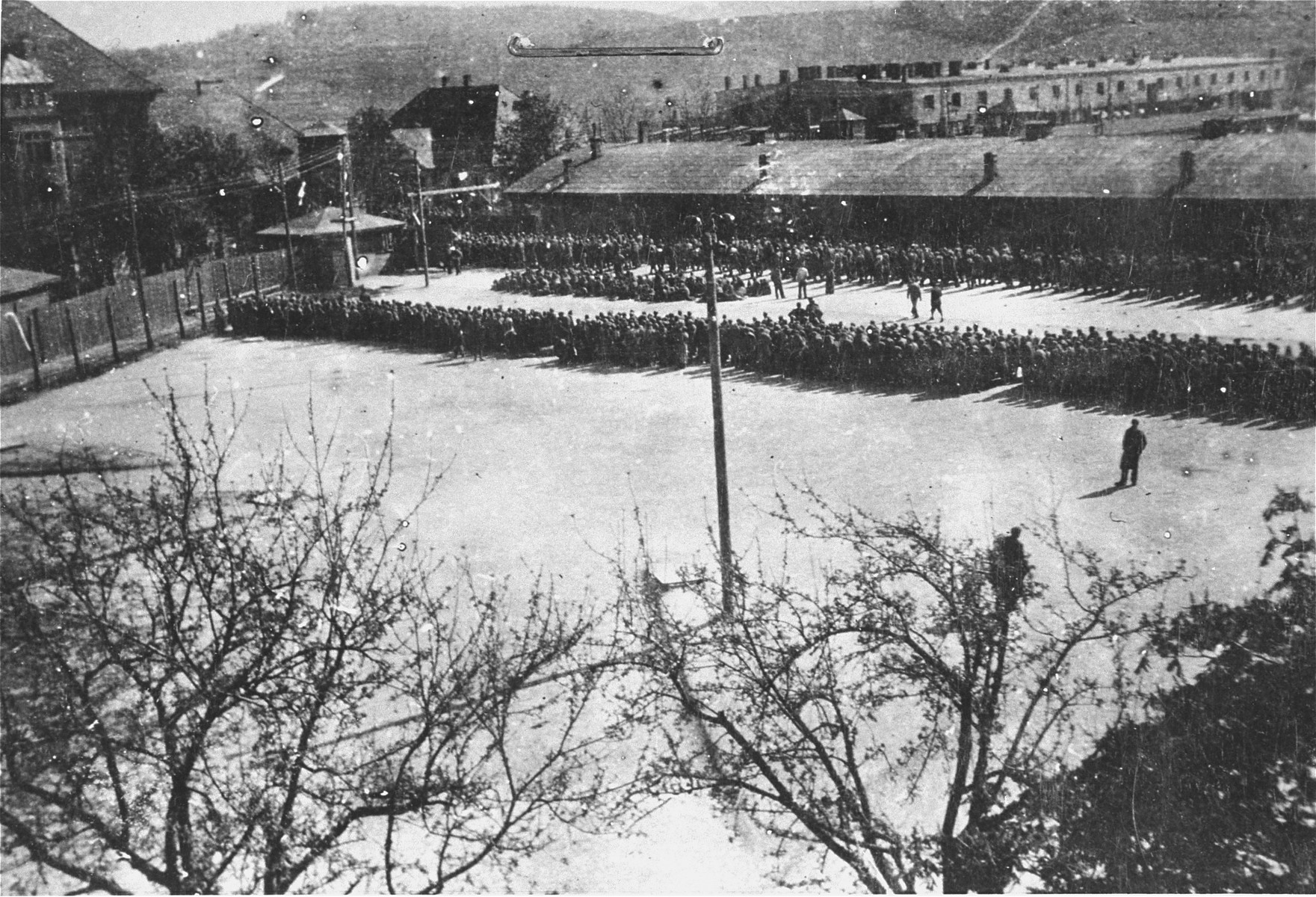

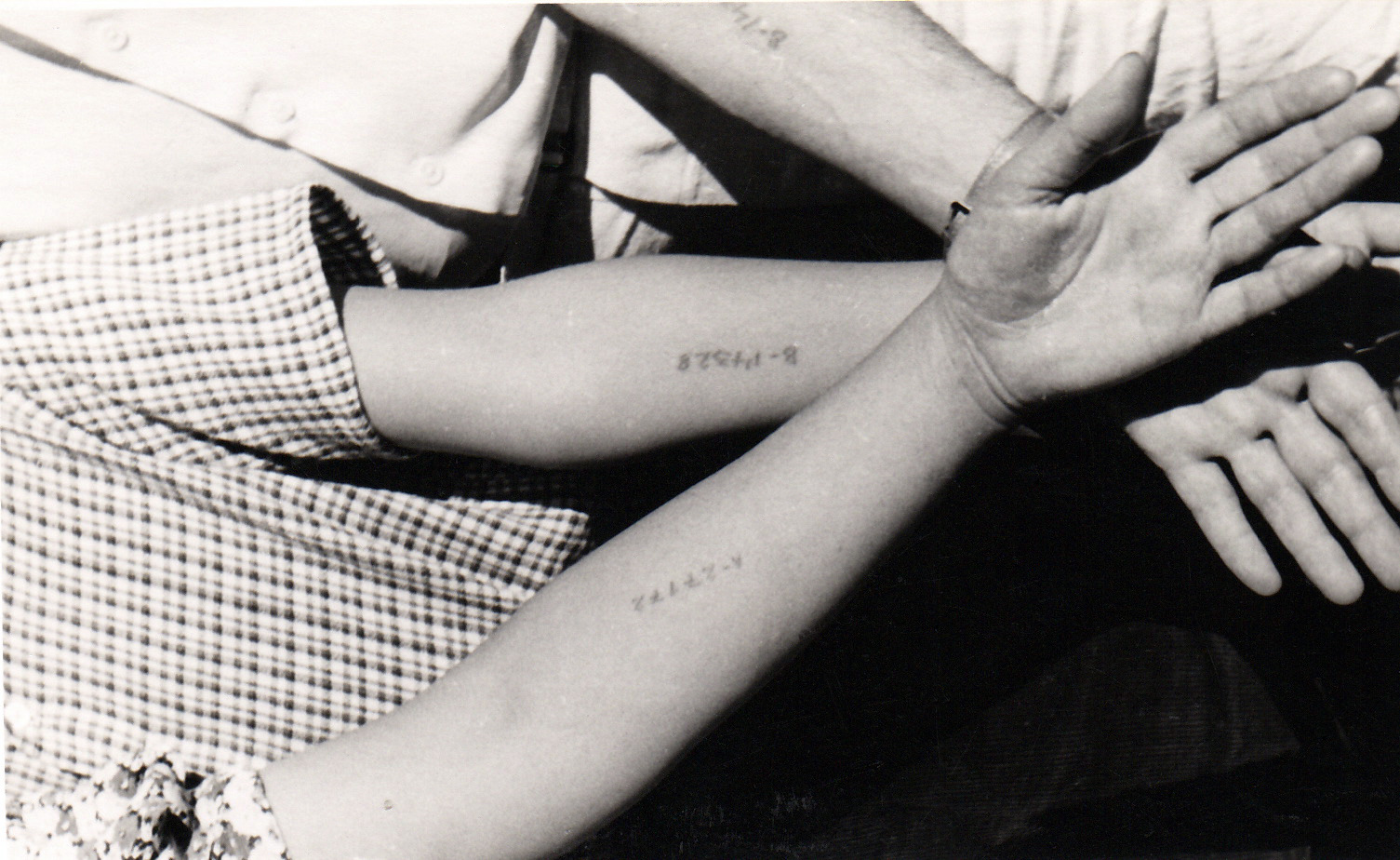

Nach ihrer Verhaftung werden Pavel und seine Eltern zunächst in ein jüdisches Altersheim in Neustadtl (Nové Mesto nad Váhom) und weiter ins Durchgangslager Sereth (Sered’) gebracht. Von dort werden sie schließlich nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort kommen sie am 3. November 1944 an. Anders als sonst üblich erfolgt bei diesem Transport keine Selektion direkt nach der Ankunft im Konzentrationslager. Einige Tage zuvor waren auf Befehl aus Berlin alle Gaskammern mit den dazugehörigen Krematorien in Birkenau gesprengt worden, ein Versuch der Nationalsozialisten, Beweise für ihre Verbrechen zu vernichten. Als Häftling in Auschwitz erhält Pavel die Nummer B-14328, die ihm auf dem linken Unterarm eintätowiert wird, eine Nummer, die er bis heute trägt.

Auf Anraten seines Vaters gibt sich Pavel bei der Registrierung als 14-Jähriger aus, obwohl er jünger ist. Diese Lüge rettete ihm das Leben. Er wird von seinen Eltern getrennt und kommt in den sogenannten Kinderblock. Pavel beschreibt den Alltag im Lager:

»Da sie nicht wussten, was sie mit uns Kindern im Lager machen sollten, und da die Gaskammern nicht mehr funktionierten, überließen sie uns mehr oder weniger uns selbst. Freiwillige konnten irgendeine Art von nutzloser Arbeit verrichten, die anderen blieben in den Baracken. Der Appel zweimal am Tag war für uns genauso schlimm wie für die Erwachsenen.« [S. 32]

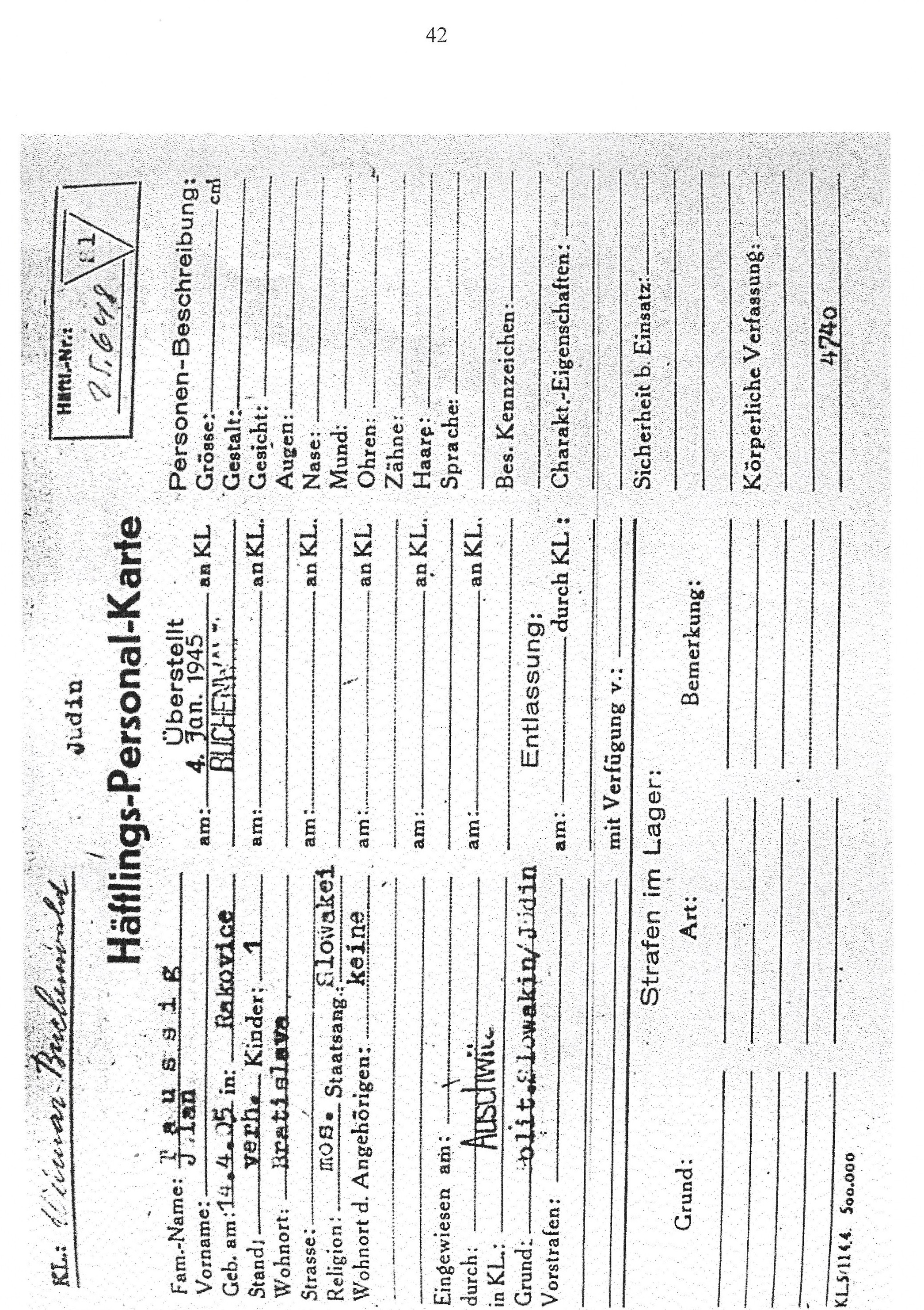

Zu seinen Eltern hat er keinen Kontakt. Erst durch einen Brief erfährt er, dass sein Vater an Gürtelrose erkrankt ist und im Krankenhaus liegt. Seine Mutter wird in ein anderes Lager ins Deutsche Reich geschickt.

Im Januar 1945 räumt die SS das Lager Auschwitz und die restlichen Häftlinge werden auf einen Todesmarsch geschickt. Pavel kommt im KZ Melk an, wo er trotz einer schweren Fußverletzung Zwangsarbeit leisten muss.

Die Verletzung verschlimmert sich und er wird in das Krankenlager verlegt, wo sich ein ungarischer Arzt um ihn kümmert. Im April 1945 erfolgt eine letzte Deportation, dieses Mal ins Lager Gunskirchen. Dort wird Pavel am 4. Mai 1945 von amerikanischen Soldaten befreit.

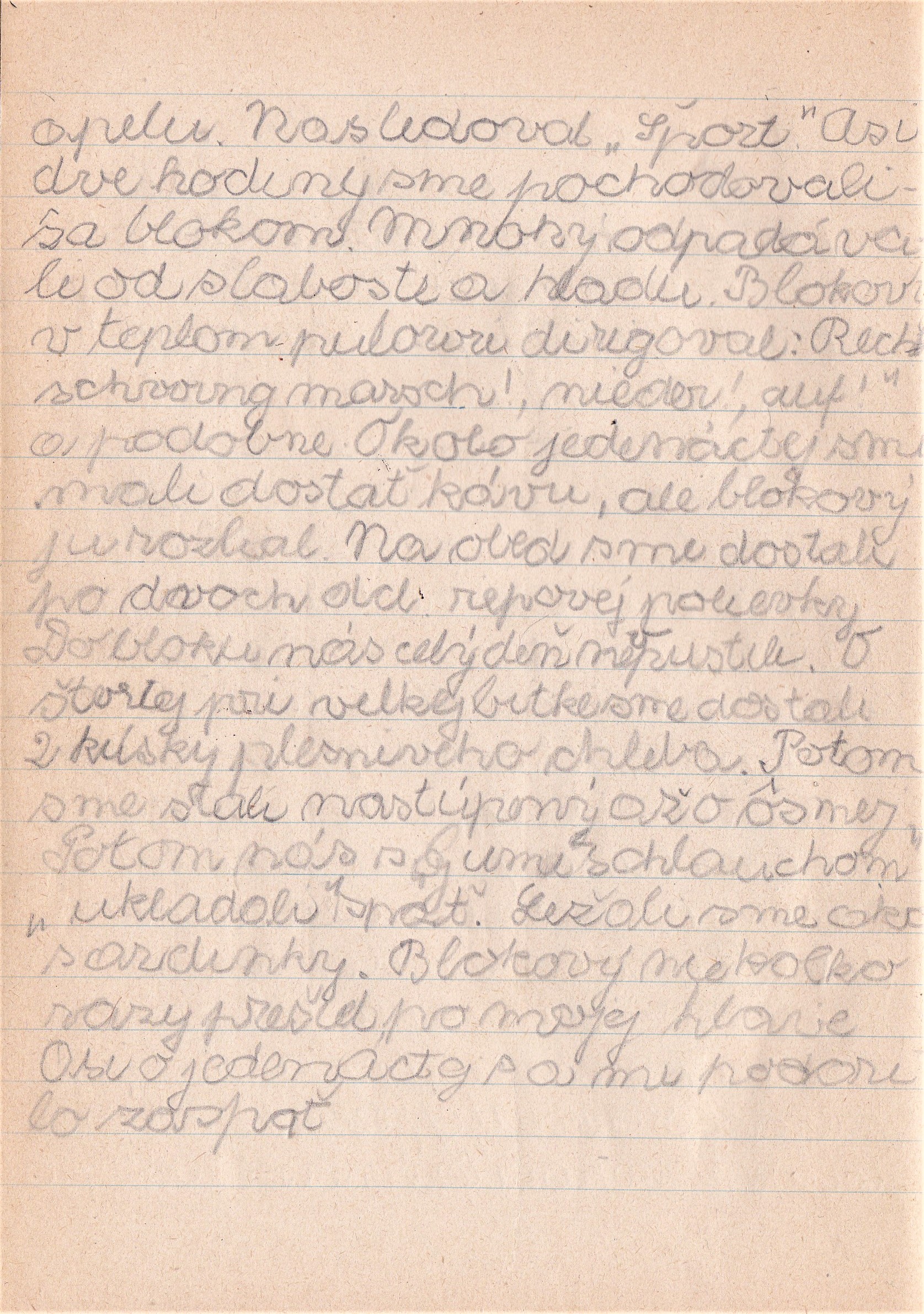

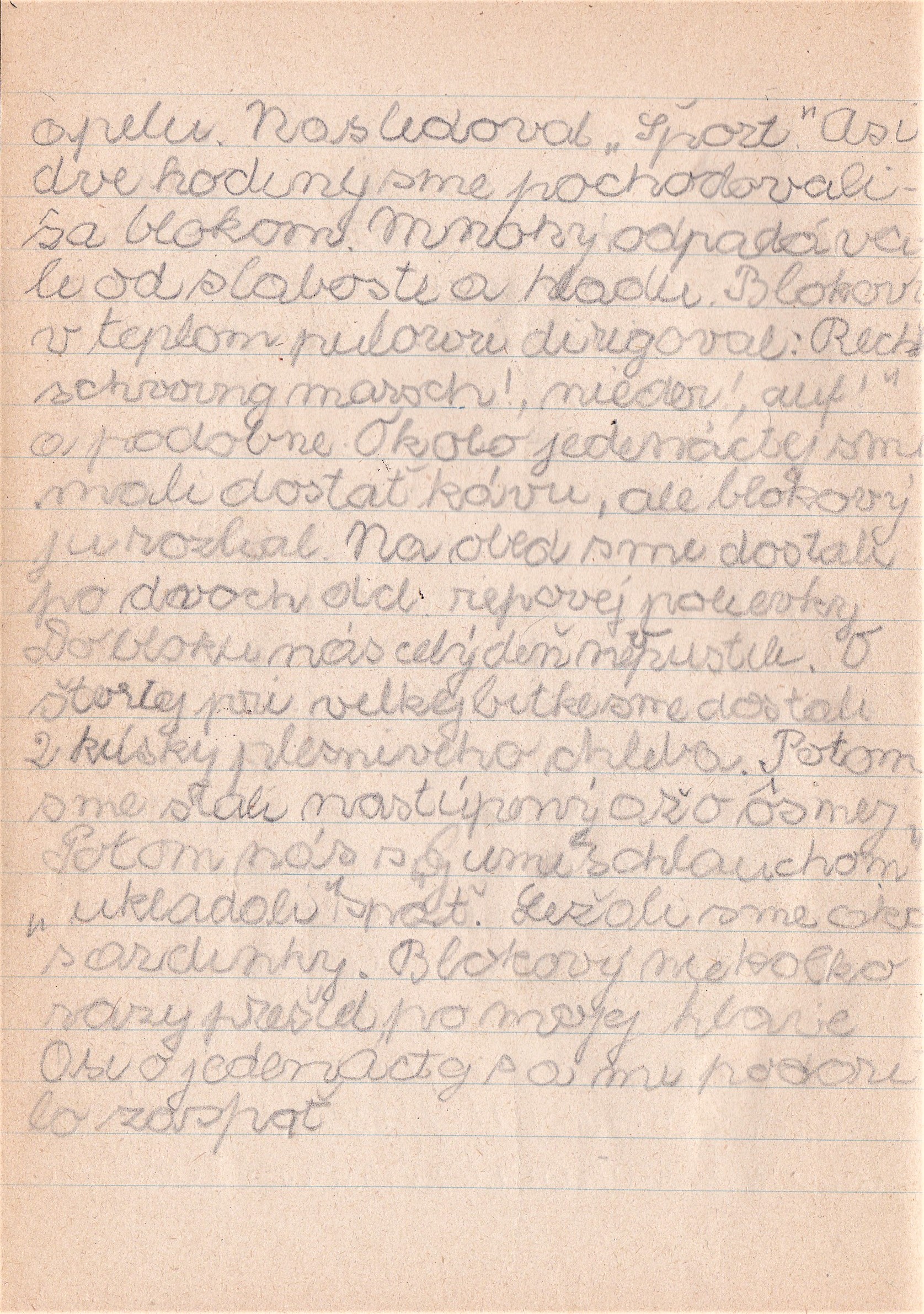

Noch am Tag seiner Befreiung beginnt Pavel, Tagebuch zu schreiben. Darin hält er die lange Rückreise in die Tschechoslowakei fest, die er gemeinsam mit anderen Jungen bewältigt hat. Unterwegs erkrankt er schwer und muss in einem amerikanischen Militärlazarett behandelt werden. Hier zwei Auszüge aus dem Tagebuch:

»9. 5. 45

Ich bin den ganzen Tag im Bett geblieben und fühle mich miserabel. Ich habe im Bett gefrühstückt und bin schwach wie ein Kätzchen, aber der Haferflockenbrei hat mir geschmeckt. Morgen werde ich aufstehen; im Liegen fühle ich mich noch schwächer.« [S. 61]

»12. 05. 45

Ich fühle mich viel besser. Am Morgen bekamen wir einen süßen Brei. Kaffee wäre hundertmal besser gewesen. Zwei Jungen mussten die Toiletten putzen. Um 10 Uhr sind wir zu einem kleinen Bach gegangen, um zu baden. Das war erfrischend, und danach legten wir uns kurz an die frische Luft.« [S. 62]

Am 18. Juli 1945 wird er aus dem Lazarett entlassen und zusammen mit anderen Jugendlichen beginnt die Rückreise nach Hause. Am 24. Juli 1945 kommt er schließlich in Pressburg an und findet seine Eltern wieder. Da er an Lungentuberkulose leidet, muss Pavel ein Jahr in einem Sanatorium in den Bergen bleiben. Diese Zeit ist für ihn schwer, weil er sich dort einsam fühlt:

»Der Aufenthalt im Sanatorium war für mich keine glückliche Zeit. Ich sehnte mich nach meinen Eltern und fühlte mich einsam unter den Kindern, die keine Ahnung vom Krieg oder gar von der Judenverfolgung hatten. Einige der Kinder hatten sogar Mitleid mit den besiegten slowakischen Hitleranhängern, und der Lehrer hatte noch ein Jahr zuvor Gedichte in der Zeitung veröffentlicht, in denen er diese lobte.« [S. 50]

Nach seiner Genesung besucht er das Gymnasium. Inzwischen übernehmen die Kommunisten ab Februar 1948 die Macht in der Tschechoslowakei und beginnen, Geschäfte und Unternehmen zu verstaatlichen. Auch das Unternehmen von Pavels Vater, das er nach 1945 zurückerhalten hat, ist davon betroffen. Dennoch wird der Vater aufgrund seines Fachwissens ins Handelsministerium versetzt.

Pavel studiert nach der Schule an der Comenius-Universität seiner Heimatstadt Bibliothekswissenschaft und Slowakisch. Lange Zeit schweigt er über seine Erfahrungen während des Holocaust. Nicht zuletzt, weil das Interesse an den Geschichten der Überlebenden gering ist.

Für Juden ist die Zeit während des Kommunismus in der Tschechoslowakei nicht einfach. In den frühen 1950er Jahren kommt es zu einer antisemitisch motivierten Verfolgungswelle, die von der Sowjetunion ausgeht. Führende Kommunisten, meist jüdischer Herkunft, werden zu Unrecht des Verrats beschuldigt, verurteilt und hingerichtet. Obwohl sie überzeugte Atheisten sind, greift die Staatspropaganda auf antisemitische Stereotype zurück. Pavels Vater verliert seine Stellung im Ministerium und muss in einer untergeordneten Funktion arbeiten. Dieses Ereignis lässt alte Ängste erneut aufleben.

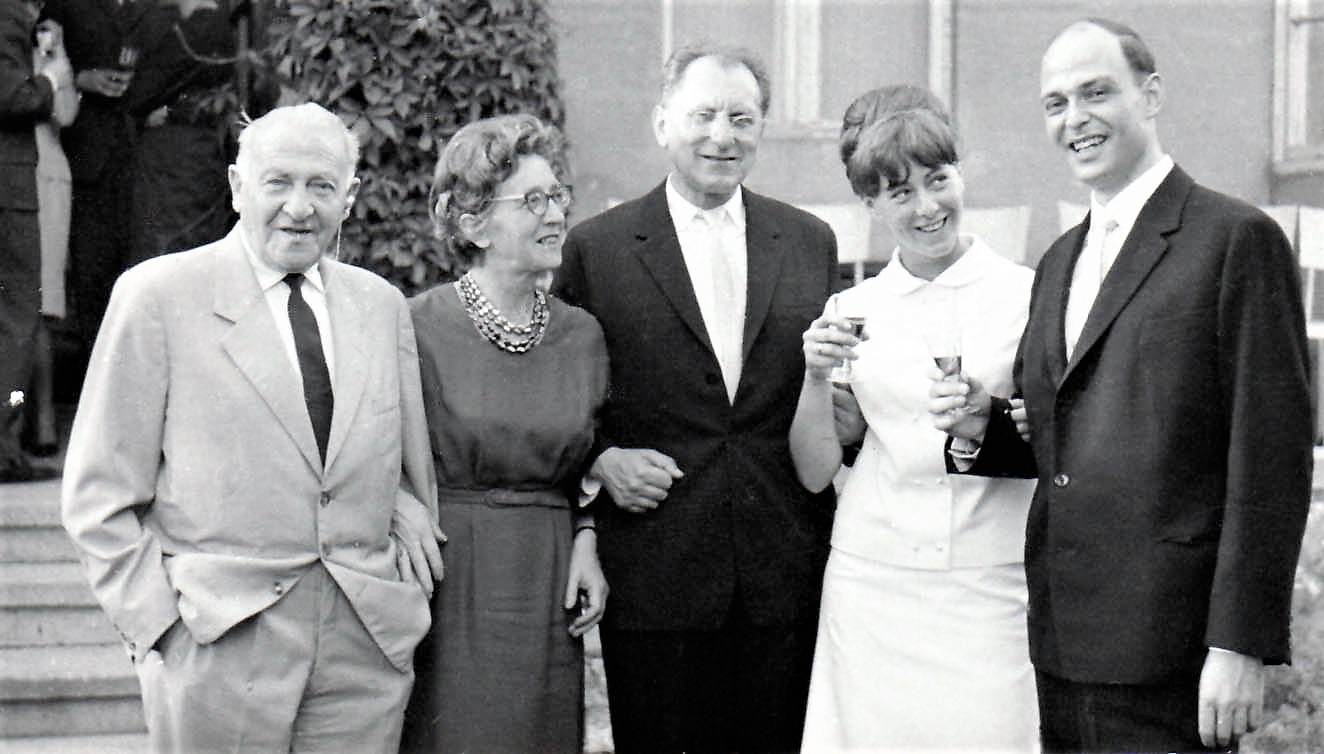

Anfang des Jahres 1956 stirbt Pavels Mutter nach schwerer Krankheit. Nun muss er sich allein um seinen alten Vater kümmern. Nach seinem Studium arbeitet er als Bibliothekar und später als Redakteur in einem slowakischen Satiremagazin. 1965 heiratet Pavel Taussig Katja Mestitz, die er seit seiner Kindheit kennt.

Im August 1968 versuchten Menschen in der Tschechoslowakei, mehr Freiheit in ihrem Land durchzusetzen. Dieser Aufbruch wird »Prager Frühling« genannt. Doch Soldaten aus der Sowjetunion und anderen Staaten schlagen den Volksaufstand gewaltsam nieder. Pavel Taussig und seine Frau fliehen daraufhin nach Wien und dann weiter in die Bundesrepublik.

In Frankfurt am Main arbeitet Pavel Taussig als Redakteur bei der Satirezeitschrift Pardon, die für ihre frechen und kritischen Texte bekannt ist. Später hilft er mit, das Satiremagazin Titanic zu gründen, das noch immer für seinen scharfen Humor berühmt ist.

1969, ein Jahr nach seiner Flucht, kann er auch seinen Vater nach Deutschland holen. Mit seiner Frau Katja bekommt er zwei Söhne und ist bis heute als Autor, Satiriker und Zeitzeuge aktiv.

Eine deutsche Ausgabe seiner Biographie erscheint 2022 unter dem Titel: »Ich habe den Todesmarsch überlebt: Erinnerungen und Tagebuch eines Elfjährigen« bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags erzählt Pavel Taussig in der neuen Synagoge –Centrum Judaicum von seiner Vergangenheit, die er auch in einem Band der Zeitzeugenreihe niedergeschrieben hat. Jorma Schöne liest aus seinem Buch. Die Aufzeichnung der Leseung und des Gesprächs ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://youtu.be/ZjjwZ2Nvyc4