… von fernen Ländern und Reisen oder – als sie noch jünger war – von Puppen und Ballerina-Figuren aus Porzellan. Ihre Begeisterung für diese war groß und sie wünschte sich, eine eigene Ballerina zu haben. Die zierlichen Figuren fand Hédi wundervoll. Sie entführten sie in eine Zauberwelt. Hédis Kindheit war von viel Liebe geprägt. Sie wurde 1924 als erstes Kind in eine mittelständische Familie geboren. Als sie dreieinhalb Jahre alt war, kam ihre Schwester Livia auf die Welt. Vater Ignatz und Mutter Frida haben die Geschwister sehr geliebt; sie hatten ein behütetes Leben. Jedoch schrieb Hédi später, dass ihre Schwester »das fröhliche, hübsche Kind« gewesen sei und sie selbst nur »das traurige, hässliche Entlein«. Obwohl sie Livia sehr liebte, fühlte es sich immer an wie ein Konkurrenzkampf. Dennoch verbrachten die Schwestern viel Zeit miteinander und machten manchmal auch Quatsch – wie etwa die Bauarbeiter abzulenken, als ihr Vater ein neues Haus in der Bahnhofstraße kaufte. Und wenn es Hédi zu viel wurde, zog sie sich einfach in ihre Traumwelt zurück. Hédi ist in einer großen Familie aufgewachsen. Sie hatte viele Tanten und Onkel. Eine Tante besuchte sie im Sommer regelmäßig auf dem Bauernhof. Hédi liebte die Natur, spielte gern »mit den Ziegenbabys, trank warme Kuhmilch und badete in dem schlammigen Fluss zwischen schwarzen Wasserbüffeln«. Wenn sie zuhause war, ging Hédi natürlich zur Schule. Sie war drei Jahre alt, als sie das erste Mal die Vorschule besuchte.

Hédi wuchs in Sighet auf, das bei Hédis Geburt (und auch heute) zu Rumänien gehörte. Es ist eine kleine Stadt in Siebenbürgen [Mouseover: alternativ auch Transsilvanien genannt; ein Gebiet im heutigen Rumänien], umgeben von den Flüssen Theiß und Iza. Damals lebten 30.000 Menschen in der Stadt, viele Einwohner waren – wie Hédis Familie – jüdischen Glaubens. Hédi äußerte sich insgesamt nur positiv über ihre Heimatstadt. Sie wuchs in der Hospitalstraße auf, wo sie mit ihrer Familie in einem gelben Haus mit Garten lebte; das war ihre »kleine Welt«. Ihr Vater besaß eine Fabrik zur Kartonherstellung.

Hédis Heimatstadt hat eine bewegte Geschichte und gehörte mal zu Ungarn, mal zu Rumänien. Als Hédi 1924 geboren wurde, war Sighet Teil des rumänischen Königreichs, an dessen Spitze König Ferdinand I. und später dessen Sohn Carol II. standen. Das Land kämpfte mit politischer Instabilität sowie mit Spannungen zwischen dem König, den häufig wechselnden Regierungen und den Oppositionsparteien. Auch Gebietsstreitigkeiten mit den Nachbarländern Ungarn und Bulgarien machten dem Land zu schaffen. Infolgedessen fiel Sighet 1940 wieder in ungarische Hand. Die Budapester Regierung ging hart gegen die jüdische Bevölkerung vor. Diese wurde immer mehr ausgegrenzt und entrechtet.

Als Sighet 1940 wieder unter ungarische Herrschaft geriet, veränderte sich Hédis Leben schlagartig. Antisemitismus hatte es schon vorher gegeben, aber nun wurden viele neue Gesetze erlassen, die das Leben der jüdischen Bevölkerung erschwerten. So durften etwa Nichtjuden nicht mehr in Geschäften von Juden einkaufen. Das merkte man auch im Geschäft von Hédis Vater. Weniger Kunden kamen. Auch ihr Besitz wurde ihnen weggenommen. Jüdinnen und Juden durften keine Radios mehr besitzen, mussten ihren Schmuck und ihre Fahrzeuge abgeben, auch Kunst oder Teppiche waren jüdischen Familien verboten. Besonders schlimm war für Hédi jedoch, dass sie ihre alte Schule nicht mehr besuchen durfte – und das ein Jahr vor der Abschlussprüfung. Sie wollte aber unbedingt weiter zur Schule gehen und diese beenden. Ihre Eltern erlaubten es ihr daher, allein in eine andere Stadt zu ziehen, wo es noch eine jüdische Schule gab.

Hédi machte sich Sorgen: Das Leben im Ghetto, in das sie und ihre Familie im April 1944 hatten ziehen müssen, war sehr schwierig. Die Lebensmittel und das mitgenommene Geld reichten bald nicht mehr aus. Und die restlichen Besitztümer der Familie befanden sich außerhalb des Ghettos, bei ihrer ehemaligen Nachbarin. Diese konnte sie jedoch nicht einfach besuchen: Denn der Ein- und Ausgang des Ghettos wurden streng bewacht. Hédi schmiedete daher einen riskanten Plan. Gemeinsam mit einer Freundin beschloss sie, freiwillig bei Aufräumarbeiten außerhalb des Ghettos zu helfen. Dadurch hatte sie die Chance, dieses zu verlassen. Während der Arbeit hoffte sie auf eine Möglichkeit, heimlich zu ihrer Nachbarin gehen und Geld holen zu können. Schließlich traute sich Hédi: Sie sprach den Wachmann an und erzählte ihm, dass sie zuhause ein wichtiges »Liebesandenken« vergessen hätte. Der Wachmann hatte Mitleid mit ihr und erlaubte ihr, es zu holen. Hédi macht sich sofort auf den Weg zu ihrer früheren Nachbarin und klingelte an deren Tür. Schon bald lösten sich jedoch all ihre Hoffnungen in Luft auf: Die Nachbarin tat so, als hätte sie nie Geld von Familie Szmuk bekommen, und weigerte sich, Hédi etwas zu geben. Enttäuscht kehrte sie ins Ghetto zurück. Obwohl sie so mutig gewesen war, schämte sie sich und dachte: »Mein Plan war gescheitert.«

Im März 1944 marschierten deutsche Truppen in Ungarn ein und besetzten das Land. Die jüdische Bevölkerung hatte bereits zuvor unter Ausgrenzung, Enteignung und Entrechtung gelitten. Unter deutscher Herrschaft spitze sich die Situation jedoch noch weiter zu. Bereits am 9. April, einem Sonntag, kam der Befehl, dass Familie Szmuk ihr Haus verlassen soll. Alle Jüdinnen und Juden der Stadt mussten in ein neu eingerichtetes Ghetto umziehen. Hédi, ihren Eltern und ihrer Schwester Livia blieb nur noch eine letzte Nacht in ihrem Zuhause. Alle waren traurig, da die Familie sehr viel Zeit und Geld in die Einrichtung des Hauses gesteckt hatte. Das wahrscheinlich Schlimmste aber waren die Erinnerungen, die an dem Haus hafteten und zurückgelassen wurden. Die Familie packte die wichtigsten Dinge zusammen. Ein Karren wurde organisiert, um eine Matratze sowie ein paar Habseligkeiten mitzunehmen. Am nächsten Tag war es so weit: Sie wurden von (ungarischen) Gendarmen ins Ghetto gebracht und mussten ihr geliebtes Zuhause aufgeben.

Das Ghetto von Sighet befand sich im Armenviertel der Stadt. Christliche Bewohner hatten das Gebiet zuvor verlassen müssen, sodass dort nur noch jüdische Menschen lebten. Das Ghetto durfte ohne Erlaubnis nicht verlassen werden; am Eingang standen Polizisten. Die Lebensbedingungen waren sehr schlecht. Hédis Familie musste sich mit einer anderen, achtköpfigen Familie eine kleine Wohnung teilen, die aus einer Küche und zwei Räumen bestand. Das Zimmer, in dem Hédis Familie leben musste, »roch feucht, war schmutzig und dunkel«. Der Raum war so dreckig, dass er erst einmal gesäubert werden musste. Im Hof gab es einen Brunnen, aus dem Wasser mithilfe eines Eimers und eines Seils geschöpft werden konnte. Die Toilette, die man schon aus der Ferne riechen konnte, befand sich ebenfalls draußen in einem Verschlag. Hédis musste zusammen mit ihrer Schwester auf der Couch schlafen. Durch den engen Wohnraum nahmen die Spannungen zwischen den beiden zu. Sie fingen an, sich zu schlagen und zu schubsen.

Mitte Mai 1944 kam der Befehl, dass die Bewohner des Ghettos weggebracht werden sollten; angeblich zur Feldarbeit. Zu Fuß mussten sie zum Bahnhof laufen; unterwegs verabschiedete sich Hédi von ihrer Stadt. Dort angekommen, wurden die Menschen in Viehwaggons mit vernagelten Fenstern getrieben. Die Waggons waren völlig überfüllt; in einem Wagen, in dem eigentlich nur acht Pferde Platz hatten, befanden sich rund 100 Personen. Es gelangte kaum Licht in den Zug. Als Klo diente ein Eimer, der in der Ecke stand. Der Zug fuhr los und die Ungewissheit, wie es weitergehen würde, nagte sehr an Hédis Familie. Ängste kamen auf, auch wenn Hédi weiter hoffte, dass man sie irgendwohin zum Arbeiten schicken würde. Ihre Mutter hatte jedoch gehört, dass Menschen mit Gas ermordet werden. Mehrere Tage waren sie unterwegs. Das Wasser ging ihnen aus und die Menschen litten großen Durst. Der Toiletteneimer stank und schwappte über. Zwischendurch stoppte der Zug für kurze Zeit und fuhr wieder los, bis er schließlich dauerhaft hielt. Sie waren im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau angekommen.

Die Lebensbedingungen in Auschwitz-Birkenau waren unerträglich. Mehrere Wochen verbrachten Hédi und ihre Schwester Livia in dem Vernichtungslager, wo sie von Anfang an auf sich allein gestellt waren. Kurz nach der Ankunft waren sie von ihren Eltern getrennt worden. Im Gegensatz zu ihrer Schwester hatte Hédi von Beginn an keine Hoffnung, diese jemals wiederzusehen. Traurigkeit und Teilnahmslosigkeit überkamen sie. Dennoch gab Hédi sich und ihren Willen zu überleben nicht auf. Dabei halfen ihr neu gewonnene Verbündete, die Beziehung zu ihrer Schwester und Kleinigkeiten im Alltag, die ihr Hoffnung gaben. So arbeitete Hédi eines Tages außerhalb des Lagers. Unterwegs sah sie Birken mit grünen, herzförmigen Blättern. Diese machten ihr Hoffnung, dass auch sie irgendwann wieder frei sein und ihr Leben neu beginnen würde. Sie schaffte es, einen kleinen Birkenzweig heimlich ins Lager zu schmuggeln. Ein Blatt legte sie unter ihr Bett. Abends nahm sie es hervor, um sich »zu erinnern, dass es da außerhalb des Lagers ein Leben gab«.Hédi hatte während der Zeit in Auschwitz Geburtstag. Livia schenkte ihr ihre Zahnbürste. Hédi war sehr berührt, denn es war für Livia immer wichtig, ihre Zähne zu putzen. Und Livia war ein großes Risiko eingegangen, die Zahnbürste mit ins Lager zu schmuggeln. Das war nämlich verboten. Eine Freundin schenkte Hédi Papier. Diese kleinen Gesten haben Hédi sehr erfreut.

Als der Zug in Auschwitz-Birkenau hielt, mussten sie zunächst stundenlang warten. Dann ging alles sehr schnell: Die Menschen wurden aus den Waggons gejagt. Männer und Frauen wurden getrennt, so auch Hédis Vater von der restlichen Familie. Schon bald folgte auch die Trennung von der Mutter. Die Neuankömmlinge wurden »selektiert« und in zwei Gruppen eingeteilt: je nachdem, ob sie aus Sicht der SS als »arbeitsfähig« galten oder nicht. Alle »Nicht-Arbeitsfähigen«, darunter vor allem Kinder und kranke und alte Menschen, wurden im Anschluss direkt ermordet. Während dieser »Selektion« wurden Hédi und Livia nach rechts geschickt, ihre Mutter hingegen nach links; alles Bitten half nichts. Hédi ahnte sofort, dass ihre Mutter nicht überleben würde: »Sie geht zum Sterben, wir werden leben. Ich möchte nicht mit ihr gehen. Ich möchte leben«, schrieb sie später in ihren Erinnerungen. Die letzten Worte, die sie von ihrer Mutter hörte, lauteten »Kümmere dich um deine Schwester.«

Nach der Ankunft im Lager wurde den Mädchen befohlen, alle Habseligkeiten abzugeben, darunter auch einen Ring, den Hédi behalten wollte, aber nicht durfte. Danach mussten sie sich ausziehen und es wurden ihnen und allen anderen Gefangenen die Haare am ganzen Körper abrasiert. Anschließend mussten sie duschen und erhielten – nass wie sie waren – graue Häftlingskleidung zum Anziehen; nur ihre alten Schuhe blieben ihnen. Inzwischen war es bereits früher Morgen und sie mussten direkt zum ersten Zählappell antreten; es regnete. Erst danach kamen sie in ihre Baracke. Diese war mit Schlafplätzen vollgestellt und eng. Hédi musste mit neun anderen Mädchen in einem »Bett« (Teil eines mehrstöckigen Holzgestells aus Brettern ohne Matratze) schlafen.

Morgens wurden Hédi und die Mithäftlinge früh geweckt. Als erstes ging es ins Toilettengebäude, wo sie wenig Zeit hatten und eng an eng sitzen mussten. Die Waschmöglichkeiten waren begrenzt. Als nächstes folgte der erste Zählappell. Sie wurden jeden Tag dreimal gezählt und mussten, egal bei welchem Wetter, stundenlang stillstehen. Für Hédi wurde es »fast ein Ritual«. Anschließend gab es Frühstück. Es bestand aus einem winzigen Stück Brot, Margarine und einer Art »Kaffee«. Wenn man Glück hatte, gab es etwas Marmelade dazu. Danach blieb den Mädchen nichts als Warten, in der Regel auf das nächste lange Stehen. Das passierte am Mittag und anschließend gab es Mittagessen. Die Suppe war allerdings so dünn und enthielt so wenig Gemüse – ab und zu auch etwas Fleisch, dass die Mädchen immer Hunger litten. Abends fand der letzte Appell des Tages statt. Danach blieb, wenn überhaupt, gerade noch Zeit für einen letzten Becher »Kaffee« und einen Gang zum Toilettengebäude. Dann mussten Hédi und die anderen Frauen schlafen gehen.

Eines Tages sollten während eines Appells Frauen zur Feldarbeit ausgewählt werden, wobei der SS-Mann bei Auswahl vor allem auf starke Beine achtete. Hédi wurde ausgesucht, ihre Schwester jedoch nicht. Für kurze Zeit wurden die beiden getrennt, aber Hédi schaffte es, zurück zu ihrer Schwester zu gelangen: Sie tauschte heimlich mit einem anderen Mädchen die Kleidung und kehrte an deren Stelle ins Lager zurück. Hédi wusste, dass sie damit ein großes Risiko einging. Sie dachte sogar, dass sie und ihre Schwester bald in die Gaskammer geschickt werden würden. Nach ein paar Tagen der Angst wurden jedoch erneut Leute zum Arbeiten ausgewählt. Dieses Mal hatten die beiden Glück und konnten zusammenbleiben. Sie wurden zu einem Zug gebracht. Wohin es ging, wussten sie nicht.

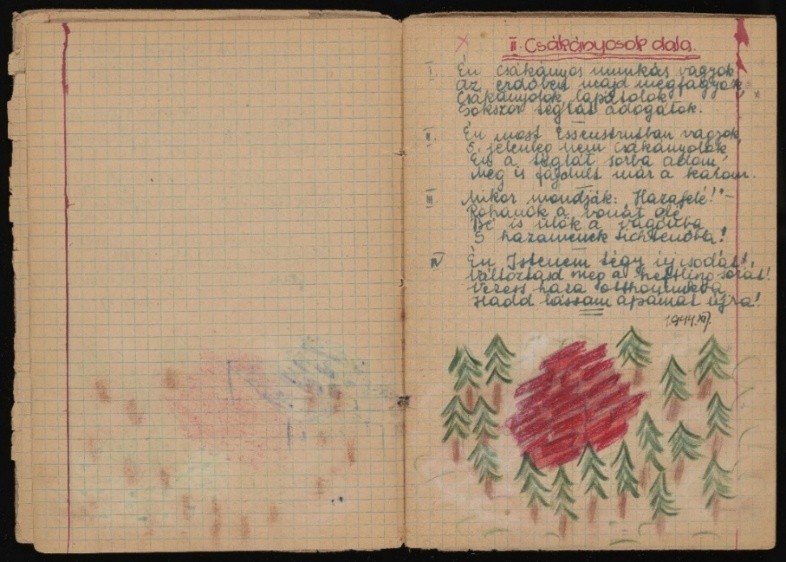

Während Hédis Gefangenschaft herrschte ständig eine große Ungewissheit darüber, was als nächstes passieren würde. Nach Auschwitz musste sie vier weitere Lager in Hamburg und Bergen-Belsen überstehen. Man kann sagen, dass sie dabei – trotz der schwierigen Lage – viel Glück gehabt hat. Und einen großen Überlebenswillen. Zudem bekam sie immer wieder Hilfe, wie zum Beispiel von französischen und italienischen Kriegsgefangenen, die in ihrer Nähe untergebracht waren. Doch auch unter den Häftlingen bildeten sich Gruppen, in denen sich die Menschen gegenseitig besonders halfen und in denen der Zusammenhalt so groß war wie in einer Familie. Vor allem zu anderen Mädchen und Frauen aus Sighet pflegte Hédi ein enges Verhältnis. Und sie hatte natürlich Livia: Die beiden Schwestern haben mehr denn je zusammengehalten und aufeinander aufgepasst. Auch wenn die Arbeit schier unerträglich war, schafften sich die Häftlinge eine eigene Welt des Helfens und des Füreinander-Daseins. Um sich vom schwierigen Alltag abzulenken, fingen die Frauen in Hédis Baracke an, Gedichte aufzuschreiben – bekannte Texte, aber auch ihre eigenen. Papier bekamen sie von den Kriegsgefangenen oder nahmen es aus dem Abfall. An den Abenden lasen sie sich gegenseitig vor, fingen an zu schauspielern oder sich auf andere Weise zu unterhalten.

Im Sommer 1944 entstand im Hamburger Stadtteil Veddel ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Es befand sich mitten im Hafengebiet, in einem Lagerhaus am Dessauer Ufer. Hédi und ihre Schwester gehörten mit zu den ersten, die dorthin gebracht wurden. Im Vergleich zu Auschwitz war es dort laut Hédi erträglicher. Jeder hatte sein eigenes Bett und auch die Versorgung der Häftlinge war anfangs deutlich besser. Sie erhielten gutschmeckenden Kaffee und eine dickflüssige Suppe, in der sich sogar Fleischstücke befanden. Das änderte sich jedoch schnell, und bald erinnerte die Suppe wieder an das schlechte Essen, das sie aus Auschwitz kannten. Allerdings hatte Hédi im Vergleich zu den anderen Häftlingen einen Vorteil: Sie wurde zum Kapo ernannt, wodurch sie als erste zu Essen bekam und Chancen auf mehr Gemüse in der Suppe hatte. Zudem freundeten sich Hédi und die anderen Frauen mit italienischen Kriegsgefangenen an, die im selben Gebäude untergebracht waren. Diese versorgten sie heimlich mit Zigaretten, Schokolade und Marmelade.

Im September 1944 kam Hédi zusammen mit 500 anderen Frauen nach Wedel, einem Vorort von Hamburg. Dort wurde auf dem Gelände eines Kriegsgefangenenlagers für kurze Zeit ein weiteres Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme eingerichtet. Die Verhältnisse in Wedel waren schlecht. Hédi und die anderen Frauen mussten in Holzbaracken, eingezäunt mit Stacheldraht, leben. Die Arbeit war anstrengend: Sie mussten Zementsäcke tragen, die 50 Kilo wogen. Zu essen gab es nur eine dünne Suppe und zu trinken eine bräunliche Flüssigkeit. Dennoch gab es für Hédi einen Hoffnungsschimmer. Sie bekam von französischen Gefangenen (Lebensmittel-)Geschenke. So lernte sie auch Paul kennen, in den sie sich verliebte. Sie schrieben sich und trafen sich heimlich. Es machte das Leben im Lager und die schwere Arbeit erträglicher und abends verlor sich Hédi gern in ihren Träumen.

Nach den Lagern im Hamburger Hafen und in Wedel war das Außenlager Eidelstedt der dritte und letzte Ort im Großraum Hamburg, an dem Hédi gefangen gehalten wurde. Dort blieb sie auch am längsten: von Herbst 1944 bis April 1945. Die Baracken glichen denen in Wedel. In Eidelstedt sollten die Frauen für eine Baufirma arbeiten, die Plattenhäuser für ausgebombte Hamburger errichtete. Hédi bekam die Aufgabe als »persönliche Dienerin« für den Vormann der Firma zu arbeiten. Das bedeutete für sie dessen Hütte sauber zu halten und darauf zu achten, dass bei seiner Ankunft stets ein Feuer brannte. Hédi sah darin eine gute Möglichkeit, ihrer Schwester Livia zu helfen. Diese war sehr krank und Hédi wollte sie in der Hütte verstecken. Der Vormann war bereit ihnen zu helfen. Er stimmte Hédis Plan mit einem Nicken zu, wies aber darauf hin, dass die SS-Wachmänner davon nichts mitbekommen durften. Livia konnte sich dadurch schnell erholen.

Das letzte Lager, in das Hédi verschleppt wurde, war das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Nähe von Celle. Eine Woche war sie dort gefangen, unter katastrophalen Bedingungen. Sie bekamen nicht einmal Wasser zu trinken, nur eine Art »Kaffee«. Dann kam der 15. April 1945: Die Frauen konnten es kaum fassen, als sie britische Soldaten mit Panzern vorrücken sahen. Das Konzentrationslager wurde endlich befreit. Hédi fühlte sich, als hätte sie ein zweites Leben geschenkt bekommen. Für sie war der 15. April fortan ihr neues Geburtsdatum. Die Briten gaben den ehemaligen Häftlingen nach der Befreiung großzügig zu essen. Dennoch starben auch dann noch Menschen: Zum einen an den Folgen der Haft, zum anderen waren sie das viele, schwere Essen nicht mehr gewohnt. Einige tranken verschmutztes Wasser aus Pfützen und wurden deshalb krank. Zudem breiteten sich weitere Krankheiten aus und auch Hédi erkrankte an Typhus; es dauerte lange, bis sie sich davon erholte.

Im Sommer 1945 kamen Hédi und ihre Schwester Livia mit Hilfe des Roten Kreuzes nach Schweden. Zusammen mit anderen Überlebenden sollten sie sich dort von den Strapazen in den Lagern erholen. Schon im Zug, mit dem sie zum Hafen in Travemünde gebracht wurden, war die Stimmung sehr optimistisch. »Plaudernd, lachend, träumend« saßen die jungen Frauen in ihrem Abteil. In Schweden angekommen, wurden sie zunächst in eine sechswöchige Quarantäne geschickt. In dem Schulgebäude, in dem sie untergebracht wurden, gab es klare Vorschriften. Diese hielten Hédi und die anderen Frauen aber nicht immer ein, wie zum Beispiel das Kontaktverbot zu den Einwohnern der Stadt. Denn diese waren an den Überlebenden und deren Geschichten sehr interessiert. Sie kamen an den Zaun, wo sie Freundschaften mit den Neuankömmlingen schlossen. Hédi und Livia lernten zwei Schwedinnen namens Ingrid und Barbro kennen. Eines Tages bot Ingrid Hédi an, sie nach Ende der Quarantäne zuhause zu besuchen. Hédi wollte aber nicht mehr so lange warten: Sie kletterte direkt unter dem Zaun durch und ging mit Ingrid nach Hause. Zum ersten Mal seit ihrer Befreiung fühlte sie sich wirklich frei.

Hédi heiratete 1949 Michael A. Fried, der wie sie aus Sighet stammte. Sie bekamen drei Kinder. Hédi begann ein Psychologie-Studium, brach es aber zunächst ab, um in Michaels Geschäft mitzuarbeiten. 1962 starb ihr Mann. Hédi musste nun die drei Jungs allein großziehen. Sie wollte das ganz im Sinne ihres Mannes machen. Dieser hatte sich gewünscht: »Sie müssen zu guten Menschen erzogen werden. Sie müssen ihre jüdische Identität bewahren. Wir sind verfolgt worden, weil wir Juden sind. Unsere Kinder und Enkel sollen stolz darauf sein, dass sie Juden sind.« Nach Michaels Tod kümmerte sich Hédi allein weiter um das Geschäft. Es kamen große Aufträge auf sie zu und das war gut, denn so konnten ihre Söhne und sie ein »normales Mittelklasseleben« führen. Später, als ihre Söhne groß waren, ging Hédi zurück an die Universität und schloss ihr Psychologie-Studium erfolgreich ab.

Im Sommer 1968 reiste Hédi mit ihren Söhnen, die damals alle Teenager waren, nach Sighet, um ihnen zu zeigen, wo sie aufgewachsen ist. Für Hédi war der Besuch eine seltsame Erfahrung. Sie schrieb später darüber: »Alles war vertraut, die Bühnenausstattung war die gleiche, nur die Schauspieler waren andere. Fremde saßen hinter dem Ladentisch, Fremde tranken Kaffee in Annas Garten.« 1973 besuchte Hédi Sighet erneut, zusammen mit ihrer Schwester. Sie gingen gemeinsam zu ihrem früheren Zuhause, das mittlerweile neu bewohnt war. Sie durften sich trotzdem dort umsehen und Hédi »fühlte [sich] wieder als Kind«.

Die Erfahrungen, die Hédi in den Lagern gemacht hatte, prägten ihr weiteres Leben. Sie engagierte sich beruflich für Menschen, die ähnliches erlebt hatten. Nach ihrem Psychologie-Studium gründete sie mit Hilfe der jüdischen Gemeinde in Stockholm ein Tageszentrum. Das Café 84 wurde zu einem Ort, wo sich Überlebende austauschen und therapeutische Unterstützung bekommen konnten. Ihre eigenen Erfahrungen schrieb Hédi in dem Buch Fragmente meines Lebens auf. Das war ihr Weg, mit ihrer Vergangenheit umzugehen und uns alle teilhaben zu lassen. Hédi blieb bis zu ihrem Lebensende in Schweden und starb dort im November 2022 im Alter von 98 Jahren.